1.ゲームの戦略的論点とポイント

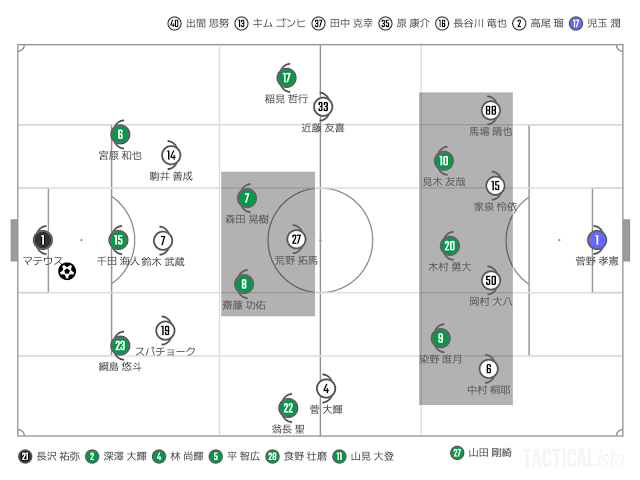

スターティングメンバー:

- 試合前の時点でヴェルディは勝ち点21で12位につけ、J2プレーオフからの昇格枠としてはかなりの健闘を見せており、30周年ということでややヴェルディ推しだったリーグとしても期待に応えてくれてここまではニンマリな展開でしょうか。

- 開幕3節を1分2敗とした後、4節からは11節負けなしで一気に順位を上げ、首位町田には天空の城で0-5と完敗したものの、前節は前年王者の神戸をアウェイで下しており、町田の陰に隠れますがこちらも実力は本物だな、という感じがしてきました。

- CBの谷口が8節で負傷、山田楓喜がU23代表から帰ってコンディション不良に苦しむなど、どっかの監督なら言い訳したくなる状況で若いスカッドをうまくやりくりしている(ように見える)城福監督の手腕も光ります。その城福監督がずっと練習していた、というのが前節神戸戦で披露した3バック⇆5バックのシステム。1-3-4-2-1と1-3-1-4-2のミックスみたいな感じですがとりあえず守備時の陣形を踏まえこのように表記します。なお長崎時代から「左翼の翁長」ってずっと言いたかったんですけど最近は右翼での起用ばかりらしいです。

- コンサは川崎戦から離脱していた武蔵が復帰。宮澤が試合前に肉離れのアナウンスで、オフィシャルに負傷が報じられたのが青木、浅野とともに好調な選手をまたも失うことになりました。

- メンバーは家泉が先発で岡村と同時起用されたのが特筆すべき点で、この形は(CBタイプの選手を中央に2人並べる)はミシャ体制で頑なにやらなかったのですが遂に採用されました。

Jリーグ - J1 第17節 東京ヴェルディ vs. 北海道コンサドーレ札幌 - 試合経過 - スポーツナビ https://t.co/yeUh1p1h7R

— AB (@british_yakan) June 2, 2024

【東京ヴェルディ×北海道コンサドーレ札幌|ハイライト】2024明治安田J1リーグ第17節|2024シーズン|Jリーグ https://t.co/Ci434pfi1E @YouTubeより

— AB (@british_yakan) June 2, 2024

2.試合展開

コンサの狙いとうまくいかない理由:

- ヴェルディの先制点までの構図を振り返ります。ヴェルディボールでキックオフ。この際、ヴェルディがボールを持ってプレーする時のマッチアップを、コンサはおそらく↓で設定していて、やはり岡村か家泉がどちらか余ってスイーパーのようになるイメージだったのでしょう。

- 対するヴェルディは最初のプレーから、ボールを持っている時は毎回染野を右サイドのタッチライン付近に走らせてそこにボールを放り込む形を何度も繰り返します。

- ↑を見ればわかるのですが、ヴェルディが染野と木村、両WBで前線に4人が張るような形になった時に、コンサはDF4人とWBで計6人が並んで6バックのようになる。

- コンサが家泉をスイーパーで余らせるなら齋藤功佑のところが浮くのは想定内としても、ヴェルディがこの形、このプレーを多用する関係で、実は見木もシャドーというより少し下がったところからスタートすることが多いのですが、そこをあまり考慮していないコンサのDFに対して頻繁に浮きやすい構図になっていました。

- なんで見木が浮くというかコンサのDFが見ていないかというと、おそらくコンサは家泉を入れて、普段の数的同数ではなくヴェルディよりも数的優位な状況を作ってヴェルディの選手を受け渡しながらマンマークで対処したかったのでしょう。

- ですので普通に考えたら馬場が見木を見るのですけど、普段よりも受け渡しの要素を強くして完全なマンマークではなくしたため、ヴェルディが何をしてくるかを見極める(DF4人がマークなのか余るのか各々が都度、状況を理解する)までは馬場が見木を捕まえる判断ができないし、他の選手も同じということだったのだと思います。

- 要はやってることはマンマークなんだけど、仕事を固定的にせずに誰が誰を捕まえるかを流動的にしたので、いつもよりも誰が誰を見るのかはっきりしない、しづらい状況になっていました。

- 結果コンサはマンマークなのにちゃんと人を捕まえられていないという最悪な状況に陥っていて、先制点の直後にさすがにまずい、となって選手間で修正が施されました。

ヴェルディの出方が見えていなかったコンサ:

- 全般にヴェルディはボールを持っている時も持っていない時も、必要以上に下がらない、ということを心がけていたと思います。

- ボールを持っている時は、↑に書いたように染野と中村桐耶のところに放り込むのですが、これは正面に放り込むとコンサの強いDFに跳ね返されて簡単にボールが戻されてくるので、中村桐耶というかその脇のスペースにけることで(中村桐耶に移動しながらクリアを強いることで)、少しずつコンサ陣内でプレーする局面を増やしていました。

- 一方でボールを持っていない時のヴェルディは1-5-4-1ないしは1-5-2-3でセットしますが、最終ラインはかなり高めに設定している一方、コンサのボールホルダーである岡村や家泉は放置してボールを持たせる対応。

- ハイラインというのは背後をケアする対応とセットであって、それはGKの前進守備もそうですが、まず相手に背後へのパスを出させないように制限をかける必要がある。

- 見た感じ、ヴェルディはそこを考えているようには見えなくて、コンサは背後を狙う絶好のシチュエーションだったはずですが、前半のコンサはまず前線の選手に背後を狙う動き出しが皆無でした。

- そしてDFの選手はいつも通り、武蔵に放り込んでその身体の強さでマイボールにしてもらいたいようなフィードを繰り返します。

- 武蔵は千田(コンサがルヴァンカップ決勝を戦っていた頃にはJ3でプレーしていた)に対し、単純な身体の強さでは格の違いを見せつけマイボールにしていましたが、千田の仕事はDFラインを必要以上に下げないことで、引いて守れる強度がないヴェルディとしてはとにかくコンサを自陣ゴールから遠ざけて守りたいという狙いだったと思います。

- 3分には菅野のフィード→近藤が競り勝って、混戦からヴェルディのバックパスを武蔵が引っ掛けて、GKマテウスをかわして角度のないところからシュートも枠には飛ばず。やはり武蔵がスペースで前を向くとヴェルディは止められないので肝を冷やした場面だったでしょう。

- また近藤も武蔵、駒井とともに、前線で対面の選手に対してフィジカル面で優位だった選手の一人で、彼らにボールが入ればコンサはマイボールにできることが少なくなかったです。近藤は実は右利きの都倉みたいなプレースタイルだと徐々にバレてきている感じがします。

選手間の話し合いで応急処置を施すが:

- 7分に試合が動きます。ヴェルディが右の翁長が左足で裏に出したワンタッチパスに木村が抜け出し、GK菅野のファウルを誘ってPK。これを木村が決めて先制します。

- この時は一応左足も使える翁長のパスが、非常に良い回転のものだったので勝負あり、という感じではありました。岡村としては、数的優位を作る考えでこのスタメン、布陣であるので、いつものように自分1人でマンマークというよりは背後は家泉に任せる対応としたいでしょうけど、ボールの回転が家泉に流れる前に絶妙にストップするようなボールで岡村が対処しないといけないものでした。まぁ翁長のパスが絶妙でしたが、スイーパー置いてもダメじゃん…って言われても仕方ないプレーでもありました。

- あとは家泉は実はあまり足が速くない…?のと、ヴェルディはおそらく菅野が1v1の際に(サイズを補うために)早めに前に出てブロックの姿勢を作ろうとするので、横に切り返しが有効だとする情報を持っていたかもしれません。

- 木村が決めて再開する際にコンサは長谷川が仲間に声をかけて対応を話し合います。

- 結果コンサはボールを持っていない時に、↓のように馬場が中央に上がって荒野と2人で森田と齋藤功佑を見る形に。

- ボールを持っている時はいつもと変わらず馬場が右サイドからスタートするので、馬場は右サイドとピッチ中央を頻繁に往来することになります。

- なので、コンサは一応マーク関係ははっきりしたけど、馬場が常に二役こなすのは不可能なのでこの対応だとマンマークでヴェルディの選手を全員捕まえ続けるのは難しいままでした。

- ただそれでも、それ以前の形と比べるとマシで、コンサは徐々にヴェルディの選手がボールを持った時にDFが下がらずアタックできるようになってはいたと思います。結局は人数を完全に揃えて全ての位置でシンプルなマンツーマン、しかできないのがこのチームの実情でしょう。

優位性が顕著になるもゲームをモノにできなかったコンサ:

- コンサが最低限持ち直したところで20分に追いつきます。

/

— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 2, 2024

雨中のゴラッソ🔥

\

札幌がキャプテンの一撃で同点!

荒野拓馬のミドルが相手DFに当たりゴールネットへ⚽

🏆明治安田J1第17節

🆚東京V×札幌

📺 #DAZN ライブ配信中#東京V札幌 pic.twitter.com/JRQi4zYiv4

- やはりコンサが得意、ヴェルディが苦手とするフィジカルがモノを言う競り合いからでした。コンサが右への放り込みから2回クロスボールを放り込みましたが、ヴェルディはいずれもクリアの飛距離が出ない。2回目は最後、宮原が中央方向にヘディングしたところを拾われて最後は荒野のシュート。

- ヴェルディのほぼ全員がボックス内に下がって対応していることからも、やはりこの形になると守れないし負荷も大きいので、城福監督としてはなるべくこのシチュエーションは作りたくない、コンサ陣内でプレーしたかったのだと思います。

- その後30分くらいまではコンサペース。武蔵や近藤への放り込みや裏抜けを狙うとヴェルディのDFは1人で対処できないのでずるずると下がってコンサが押し込むことになります。

- また29分にスパチョークの縦突破から中央で近藤が合わせますがマテウスがセーブ。この際もそうですが1v1の仕掛けでもヴェルディは数的同数じゃないと厳しそうで、まだこの時はどちらに転ぶかわからないゲームだったと思います。

- ヴェルディは森田が別格に落ち着きのある選手というか、ボールを持った時に急ぐだけではなく急がない判断ができる。それはシンプルに上手いからというか、彼はボールを晒すことが殆どないので、プレッシャーを受けても味方に不用意に預けるようなプレーで逃げることを殆どしない。

- 齋藤功佑も選手特性はちょっと似ているのですが、彼はもっとリズムでプレーする選手というか、落ち着かせてもいい時にペースアップしたり、フリックとかノールックパスみたいな不確実なプレーも好むのもあって、そうした選択が多くなると互いにボールが行ったり来たりするオープンな展開になりがちで、その辺が不確定要素というか、ともかく森田のような選手が溢れているわけではないので、コンサが対人で頑張ると、試合を通じてヴェルディも不安定ではあったと思います。

- が、32分にコンサが岡村のインターセプト→馬場→家泉と渡りますがマイボールにできず、逆に森田が拾ってconducciónから染野へのラストパス。染野が中村桐耶の足を出したところを股抜きで2点目。

/

— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 2, 2024

絵に描いたようなカウンター

\

森田晃樹のパスカットからゴールへ一直線✨

最後はエース染野唯月が巧みな股抜き弾!

🏆明治安田J1第17節

🆚東京V×札幌

📺 #DAZN ライブ配信中#東京V札幌 pic.twitter.com/Gn7ZmUElKW

- まずコンサがヴェルディにマンマークでプレスをかけているシチュエーションでした。岡村がカットしたところはいいとして、馬場のところが少し厳しかったのと、家泉は単純にスキル不足というかコントロールはもう少しできたかなと言う感じはします。

- あとは森田のドリブルのコースどりとスピードが見事で、中村桐耶と家泉の中間くらいに向かってドリブルすることで1人で2人引きつけ家泉を無力化しつつ、染野が菅の背後をとったタイミングでラストパス。ただやっぱり家泉は足が遅いんじゃないか疑惑が拭えないところです。

デザインされたカオスに対し選手間の話し合いでは限界に:

- そして43分にまたもヴェルディの右サイドの突破から見木が決めて1-3。

/

— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 2, 2024

流れるような攻撃✨

\

東京Vが流れるようなパスワーク!

最後は緑の「10番」見木友哉が難しい角度から決めきった👏

🏆明治安田J1第17節

🆚東京V×札幌

📺 #DAZN ライブ配信中#東京V札幌 pic.twitter.com/pSX9OS1c6C

- まず岡村がカバーリングに動いた…はすが抜け出してきた翁長に寄せず中央を2度振り向くけどボールに寄せないという、わけがわからない対応をしていて、人によってはこれだけで彼のここ3〜4年の貢献が忘れられて一気に印象が悪くなったでしょうか。彼が前半限りで交代を命じられたのは1枚警告を受けていることだけでなく、監督としてもガッカリだったかもしれません。

- 翁長のマーク対象である菅も途中でスピードを緩めているのですが、それは岡村が処理してくれると思ったからで、ここはまず岡村が全体に悪影響を及ぼしていました。

- 一応、その前の局面から伏線っぽいところを探すと、35分くらいから?ヴェルディはボールを持っている時に森田が下がることが増えます。

- この森田のマークは馬場なんですけど、馬場は森田が下がるとあまり高い位置をとって捕まえにいくことはない。

- この辺は(どこまで捕まえるか)コンサは選手に委ねられているとも言えるし曖昧だとも言える。馬場に関しては、ボールを持っている時に右SBの位置で関与するタスクもあるので、ボールを持っていない時にFWの選手を追い越して森田を捕まえるような振る舞いはしにくいということもあったかもしれません。

- そして馬場が森田を捕まえないのを見て、駒井が自分の判断で森田を捕まえるようになります。するとコンサはヴェルディのDF3人を同数で見ていた関係が崩れて、武蔵やスパチョークがDFを捕まえて圧力をかけるアクションが弱くなる。まずこの時点で駒井のように人を捕まえる意識が強い選手と、ステイでいいと考えている選手(馬場ら)の意識にズレがある感じがするのと、

- 森田のパスから翁長が抜け出した場面に関しては、岡村が何を考えているか謎ではあるのですが、家泉と近藤が絞らずにしばらく対面の選手(見木と稲見)を見て安心している感じだったのも謎で、ここは基本的に反対サイドのDFは絞って受け渡すという約束事で問題なかったと思うのですが…

- この場面を10回くらいリピートしたのですが、なんでこうなったかは私には謎、という結論で締めさせてください。

- ただ言えることは、コンサは基本的にほぼ全部1v1でマンマーク!で2020年途中からやってますけど、そのマンマークという対応が、どのようなシチュエーションでどこまで、どう対応するかは選手任せのところがあって、今回の駒井の判断だったり、選手間で馬場の位置を変えることにしたりと選手が決める範疇が拡大していくと、なかなか目線が揃わないし、相手の手に対して最適解を客観的に打てるわけでもないし、情報も足りないしで、選手間の話し合いで解決というのは限界があることを示しているかもしれません。

- ヴェルディは森田が落ちてアンカーっぽくなるのは、森田の独断というかはオプションとして1-3-1-4-2でプレーする形を持っていて、おそらくそれはどういう時に発動して役割がどう変わるのかはある程度共有されている。

- だから判断は選手に一部委ねられているとしても、そこからの振る舞いはデザインされていて、出たとこ勝負感の強いコンサよりはスムーズだったと思います。

足元でチャカチャカやるよりも…:

- 後半頭からコンサは中村桐耶→長谷川、岡村→ゴニに交代。

- 岡村もそうですが、中村は12分くらいにも、染野のプルアウェイで簡単に背後を取られていたのですが、DFとしては首を振ってマーク対象を見るアクションが乏しすぎるので、ちょうど監督の目の前でプレーしていたのもあってこれ以上見てられないというところでしょうか。

- その最初のプレーでゴニに放りこみ→長谷川の左クロスをファーで武蔵が競ってCK→スパチョークのCKにリトル都倉疑惑のある近藤。下がりながらの高難度のヘッドで1点差とします。

/

— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 2, 2024

後半開始早々の追撃弾

\

スパチョークのCKから

近藤友喜が見事なヘディング弾!

札幌が1点差に詰め寄る🔥

🏆明治安田J1第17節

🆚東京V×札幌

📺 #DAZN ライブ配信中#東京V札幌 pic.twitter.com/9rat3pwPG4

- 得点の影響もあってか、後半開始からしばらくはまたコンサがシンプルに放り込み(ターゲットは前線の選手満遍なく)、そして武蔵がセンターFWからシャドーになったことで、裏やサイドのスペースに走るアクションを増やすことができ、ヴェルディはまた嫌なシチュエーション(DFが1v1で肉弾戦を強いられる)が増えます。そしてクリアによる対処が不十分でボールが落ち着かず、コンサがどんどん前に蹴るため徐々にオープンな展開になりかけます。

- ヴェルディがこの厳しい時間帯を15分弱凌いだところで59分に4点目が入ります。

/

— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 2, 2024

目まぐるしい展開に🌀

\

DFの背後をついた木村勇大がこの日2点目⚽⚽

東京Vが再び2点差に突き放す!

🏆明治安田J1第17節

🆚東京V×札幌

📺 #DAZN ライブ配信中#東京V札幌 pic.twitter.com/1QSZwHHbcR

- 同じ話で恐縮ですが、やはり家泉は足があまり…というのと、木村はここも横に切り返して、前に出る菅野をかわす先制点と同じプレー。木村は岡村に対してもフィジカルで突破に成功して警告を与えさせていたので家泉では難しい相手だったかもしれません。

- スコア4-2となって、それまで放り込みでヴェルディDFに圧力を与えていたコンサはシュン😞としちゃったのか、放り込みをやめて足元でチャカチャカ…というか、ボールを動かすけどヴェルディのブロックの外を幾度も迂回するようなプレーに終始します。

- これは駒井が降りてきてブロックの外でボールに頻繁に触るのもあるし、その下がった駒井や荒野に対し前に出ていく森田は中央を切るのが上手い。そしてDFは岡村と中村を下げて家泉と菅を残したのですが、この2人は中央方向を向いてボールをあまり持てない、ファーストタッチがサイド方向を向きがちなこともあってかな、と思いました。

- 特に前半、ヴェルディが前線からあまり圧力をかけなかった時は、家泉はもっと中央方向にボールを運んでもよかったように思えます。

- 総じて後半は、コンサが最終ラインから守れる選手とボールを運べる選手を排除して、そこにDFじゃない選手を置くという場当たり的な選手交代を繰り返すのに対し、ヴェルディは前3人でコースを阻害しながら対人に難のある選手のところでポストプレーや裏抜けを使ってコンサゴールに迫ります。

- 73分に家泉が田中克幸と交代して、遂にコンサは荒野の1バックのような布陣に。MFが後方に並んで皆でチャカチャカするけどどうやってボールを運んだらいいかもわからない。誰もGKの前をプロテクトする能力もない。迷走し続けるコンサ相手に78分の染野のゴールで試合は決まりました。

/

— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 2, 2024

これぞ点取り屋💥

5点目はエースの巧みな一撃

\

染野唯月が決定的な5点目をゲット!

DFをフェイントで交わす巧みな一撃✨

🏆明治安田J1第17節

🆚東京V×札幌

📺 #DAZN ライブ配信中#東京V札幌 pic.twitter.com/PSU3vJWBUr

雑感

- まず個人個人のプレーで、失点に繋がるような冴えないものが散見されたのは事実です。

- 一方で、サッカーにおいて完全なる個人プレーとか、完全なるチーム(グループ)アクションとかそういう切り分けも難しく、個人のプレーや振る舞いのベースとして、チームとしての狙いや決め事が存在する。

- 結局コンサのまずさを突き詰めると、チームでどうプレーする(how to)や何を目指してプレーする(what to)が徐々に希薄になっている。

- そしてこれは単に約束事を作るというよりはマネジメントの領域なので、監督が選手に委ね始めたり権限以上的な方向になると、部分的な約束事は作れるけど、全体としてのマネジメントやオーガナイズはされていない、かえってアンバランスな状況になるというのを現在進行形で観測している状況かもしれません。

- そして今日は家泉の起用で課題解決を図ったのでしょうけど、そこも結局はチームやグループがベースなので1人の選手で根本的な問題は解決できない。選手は変わってもやってることは同じだしやられ方も同じだな、という印象でした。

- 20年以上うだつの上がらない存在だったコンサにリーグ4位、カップ戦準優勝という思い出や、how to play全般の指針や自尊心を植え付けてくれた魔法使いはとっくに魔法が解けている状態ですが、これまで30年弱の大半のハードルを魔法の力で乗り切ってきた歴史を持つクラブはいかにして残りの時を過ごすのでしょうか。それではみなさん、また逢う日までごきげんよう。

いつも戦評をありがとうございます。J2に落ちたら私はDAZNを解約して、あなたの戦評を見てコンサの現状を確認するだけにしようと思ってますが、J2に落ちたら貴方は戦評やめてしまいますか?

返信削除このブログは30年続けようと思って運営して今が9年目です。なので辞める気はないのですが、J2は戦術的にJ1以上に面白くないですし、ましてやコンサ…ということで今以上に中身がなくなるかもしれません。

削除あとは20年後にブログという概念が存在しているか…どんなメディアが流行ってるでしょうか。AIが記事を書くとかもあるかもですね。

J2落ちたらDAZN解約ってのは全然アリというか、DAZNで2時間とか、スタジアム往復も含めると6時間とか費やして全然つまんないってことがあれば、そんな娯楽は滅びるべきだと思いますし、世の中には他に有意義なことがたくさんあるので、貴重な週末を他で満喫されるといいでしょう。なんかいい趣味あれば教えてください。

ご返信ありがとうございます。

削除いい趣味・・・小さな植木鉢でハーブ(バジル)でも育ててみては如何でしょうか?(笑)

ピザやトマトとの相性が良いので簡単に使えますよ

いいですね。実家の母親が昔やってましたが、パスタよく作るので添えたいですね。小一時間育て方調べてました。

削除