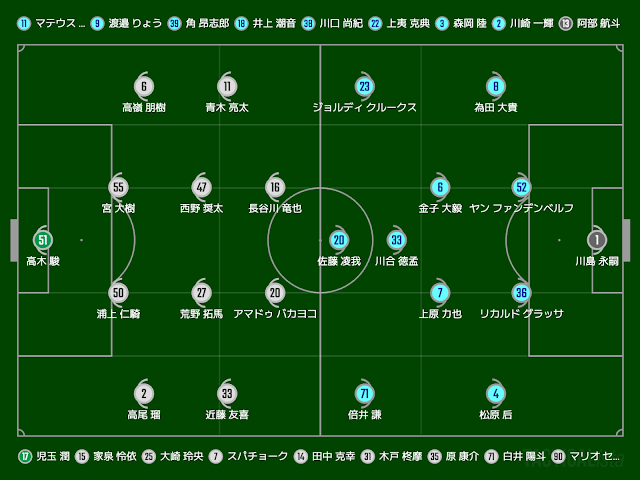

1.スターティングメンバー

- 磐田は13節からGK三浦の起用で3勝1分と持ち直し(うち1勝はコンサ)ましたが、その三浦が離脱しGKは17節から再び川島に。以降は2勝2分2敗と波に乗り切れないでいます。

- 夏のマーケットでは積極的に動いており、目玉は左利きDFのファンデンベルフでしょうか。前節に江崎が欠場ということもあり初スタメンを飾っています。中盤はレオゴメスが京都に去り、井上潮音が広島から加入。もう1人、サイドアタッカーらしいグスタボシルバという選手も加わっています。彼とクルークスの両翼で、倍井が後半から出てくるような起用になるとかなり良さげなスカッドになるかもしれません。

- スタメンはトップ下に高卒1年目の川合がこのシーズン2度目のスタメン出場。

- コンサは前節から長谷川と、出場停止中の荒野がスタメン復帰。また右サイドも4試合ぶりに近藤、左に青木、右SB髙尾と、負傷者等が戻ったことでこのシーズン先発機会が多いメンバーに戻してきました。

2.試合展開

無謀さと軽さ:

- 磐田ボールでキックオフ。

- 序盤3分ほどは、磐田がバックパスでやり直そうとすると、コンサは前の4人で磐田のDFと同数関係を作ってマンツーマンの要素が強めなやり方ではめて、それを助けようとする上原や金子も荒野が前に出て捕まえて…という具合にアグレッシブな姿勢を見せます。

- 磐田はGK川島ならそこまで丁寧なフィードが飛んでこないとか、DF陣のボールを扱う能力とかも想定の上で、コンサはこの選択をとっているのでしょうけど、上原と金子を荒野が同時に見るのが(荒野の現状のパフォーマンスも考慮した上で)まず無謀に感じます。

- 川島が上原と金子のうち空いてそうな方に毎回出せるわけでもないので、この無謀さはすぐには顕在化しませんが、高校の部活サッカーくらいならともかく、マンツーマンで前線からハメたいなら相手のDFに対するハメ方だけを考えるのでは不十分で、少なくともアンカーやインサイドハーフといった中盤の選手への対応も入念に想定しておかなければならないのが今日のプロのフットボールのはず。ちょっとこの時点でコンサの対応は軽さが垣間見れます。

- なお9分にはゴールキックから、川島がそのコンサの選手の間をグラウンダーで通してフリーの上原にパス成功。流石にインターナショナルな選手であれば10分見ていれば構図は把握できるのでしょうか。

- ただ1分35秒くらいでは川島のフィードを高嶺が頭でクリアして、青木が拾って長谷川へのパスで長谷川が前を向く。逆サイドの近藤が中央でスルーパスを受けてシュートも枠外…という場面があって、ここで近藤が決めていればコンサの狙い通りだったというか、プレス耐性があまりないGKに蹴らせて回収から先制できていたので、試合の見方は全然別になっていたかもしれません。

コンサのゲームプランの失敗:

- この週、私がアフリカでゾウさんやキリンさんに感動している間に、日本ではパリサンジェルマンのキックオフがちょっと話題になっていたみたいですが、(普通に前から日本の育成年代でやってるよ!と指摘する人もいましたが)上記のコンサの対応もある種の、「キックオフ直後のラッシュ」であって、キックオフからの展開が落ち着いたらまた別の対応に切り替えるというのはよくある話です。

- しかしこの日のコンサはそうした切り替えて対応する姿勢が見られず、とりあえず序盤は前に突っ込むと決めていたようでした。

- 磐田の話に切り替えますが、前線の選手を分類するとして例えば、中央でプレーする選手なら、

- ゴール前で待っている選手

- 少しゴールから遠いところで前を向いてボールを受けてから仕掛ける選手

- 背後やサイドのスペースに走って速さや素早さで勝負する選手

- 身体を張って味方に前を向かせる選手

- ゴールから遠いところで受けて前を向いてラストパスを出す選手(実質MFに近い)

- それらのオールラウンダー

- ワイドの選手なら、

- 大外に張って相手のSBに圧力を与える選手

- 大外から中に入ってよりシュートを意識する選手

- 本来SB的な選手を前線で起用

- 本来真ん中の選手を無理やりワイドで起用(エムバペとか、ザックジャパンのダブルシンジや清武とか)

- みたいな分類ができるとします。

- この試合に限らず直近数試合見た印象では、磐田は中央に潰れ役やトップ下タイプを使っておらず1.5列目に受け手がいない。またワイドも開いてスタートする傾向が強く、配置を数字で示すと1-4-2-4気味になります。

- ですので、vs磐田としてはブロック作って中央を閉じて「1-4-2」と「4」を分断させるのが正解かと思っていました。

- そうすれば磐田の前線の「4」はブロックの中に封鎖され、「2」の上原と金子もおそらくはそこまでボールを届けるのに難儀するだろう、と予想したためです。

1-1#querie_british_yakanhttps://t.co/fWInl8eZXe

— AB (@british_yakan) July 11, 2025

- その場合は磐田は、松原が1列上がったり中に入ってきたりなど変化を見せてくると思いますが、松原が中央にいても圧縮していればそう脅威ではないし、圧縮していればサイドチェンジされてもコンサのSHは、SBへのサポートが間に合うはずではないかと思っていました。

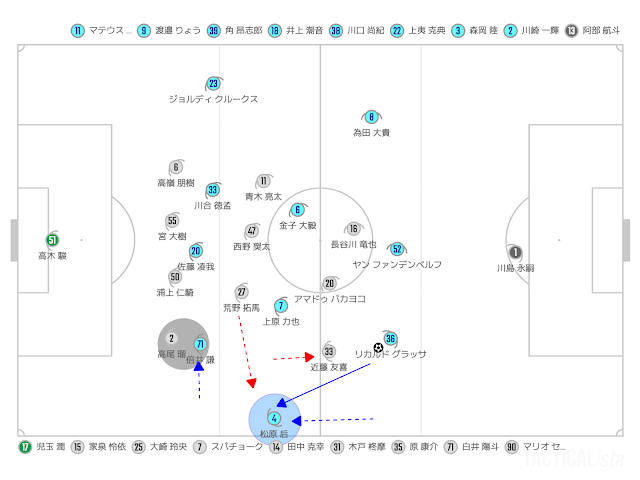

- しかし実際の磐田とコンサの対応は、

- 磐田は序盤から松原が1列上がって1-3-2-5気味の形。これは想定通り(じゃないとプロとして困る…)として、コンサは近藤が左CBのグラッサに出ていきますが、それで近藤の仕事は終了、という具合。近藤の背後は荒野がカバーしたりしていました。

- 髙尾は倍井をマンツーマンっぽく見ていますが、これは前回倍井にやられていることも考えれば理解できる。しかしそれならば縦のユニットを組む近藤の役割はもっと慎重であるべきというか、髙尾が倍井に縛られ、荒野や西野だけで全部カバーできないならば、近藤の仕事がグラッサに出るだけでは現代フットボールとしては物足りなさすぎます。

- これによって、このシーズン序盤からコンサが幾度となく繰り返している「前に出るけどボールホルダーにプレッシャーもかからず簡単に剥がされ、剥がされたあと相手の前進をストップできずズルズル下がる中ゴール付近に侵入される」が同じキャストで再現されることとなります。

7月になってもずっと収支が合わないコンサ(主に近藤):

- お互いに開始早々に決定機を迎えるオープンな立ち上がり(その理由は↑に書いたつもりです)となった中で、6分に磐田が松原のゴールで先制します。

最後は逆サイドから走り込んだ #松原后 !

— Jリーグ(日本プロサッカーリーグ) (@J_League) July 12, 2025

🎦 ゴール動画

🏆 明治安田J2リーグ 第23節

🆚 磐田vs札幌

🔢 1-0

⌚️ 6分

⚽️ 松原 后(磐田)#Jリーグ pic.twitter.com/xzNlbzLghO

- 映像見切れているところをまず確認すると、コンサのGK高木がゴールキックを前方にフィード。コンサの味方に合わず磐田の上原が胸トラップでボールを確保して左サイドで運ぼうとする展開からこの局面はスタート。

- 上原が(攻撃に備えて前目にいた)コンサの近藤の背後、または荒野の脇をすり抜けるようなドリブルからトップの佐藤に渡しますが、まずこの時、荒野が上原へのスライディングを選択し、一時的にプレーに参加できなくなり、中央左にいた西野が荒野のカバーのためにピッチ右まで移動(スライド)が必要になったことが指摘できます。

- コンサは近藤が常に前がかりなので、近藤の背後や隣を守る選手が重要になります。日本ではスライディングを熱いプレーとかガッツの表れなどと前向きに捉えることが多いですが、ファウルや怪我の危険もありますし、失敗するとこのプレーのように次のプレーに移行できなくなることなどのリスクに眼を向けることも重要でしょう。荒野は(大枠では)自らのタスクは理解しているとして、ここで滑る必要はないし軽率に思えます。

- 荒野が滑ったことで西野ともども磐田から見て左にコンサは寄って、そこから磐田が右に(最小限の移動距離のパスでクイックに)サイドを変え、為田→川合の縦パスでコンサブロックの内部を起点としてからクルークスに出してサイド突破に成功。私は↑に書いた通り「磐田はブロック閉じていればそう簡単に中央割られない」と見ていましたが、コンサは為田に渡った時点で自ら形を崩しているし、これでは青木も為田に出ることが難しくなります。なお為田のボールの動かし方から縦パスまでの流れを是非皆さん見てください(特に、私が家泉の何に不満なのかわからない方)。

- あとは近藤のジョグも気になります。まぁこれは「近藤が」というか、近藤の意識とか危機察知の問題という意味で「気になる」のが半分と、別途チームとして見た時に、1stDFがうまくいかないとか最初に想定しているやり方(この試合だと、「高い位置から磐田のDFに圧力をかけてボール蹴らせる」、とかなのでしょう)がうまくいかずピンチを招いた時にどこで取り返すか?が、このシーズンのコンサはずっと見えないのですが、そうしたずっと「このチーム大丈夫?」と思っていること(かつ、白井や長谷川、木戸の起用時はかなり改善気味だったこと)がこの失点でも顕になってしまいました。

3人目の外国籍左利きCBの登場と、スペースを支配するということ:

- 磐田はグラッサ、試合に出ていないけどハサン ヒルと左利きのCBが2人いるなかで、ファンデンベルフを選んだ選択は興味深く見ていましたが、ボール保持の際は冒頭にも書いたように松原が1列上がって1-3-2-5のような配置を基本としていました。

- これは確かになるほど〜というか、これならファンデンベルフが右CBではなくDF3人の中央になるので、右(コンサの左)に誘導されて右足を使わされるような状況は少なくなります。

- 見た感じ、ファンデンベルフは磐田にとっていい補強になりそうです。この試合では相手がコンサ(マンツーマンで人も、ゾーンでスペースも守れていない)のを差し引いても、J2やJ1でそういう相手にも前にパスを出せないDFが試合に出ている現実がある中で、彼はオープンであれば前の選手にボールを届ける能力をこの試合で示していたと思います。

- 一方でファンデンベルフを(いや、彼だけではないですが)コンサがあまりにもフリーにしていたことも考慮する必要があります。

- まずコンサはSBのポジショニングや振る舞いを見ると、まずクルークス以上に倍井を警戒していたと推察します。前回の対戦で髙尾のキャリアワースト級のミスもありましたが倍井のスピードでやられていることもあってか、髙尾が最初から倍井に対して距離を詰めてマンツーマン気味になって、簡単にスピードに乗らせないことを考えていたのかと思います。

- 先制点の場面も髙尾が浦上の隣を守れていないですが、おそらくギリギリまで倍井を見ていたからでしょう。

- しかし髙尾にそれだけ警戒されている中で、何も考えずにいきなり1v1を挑むほど倍井は戦術を知らないわけではないようでした。

- 磐田は松原と倍井が左で2人並ぶとして、どちらが中央に入ればどちらかは左サイドにとどまる。倍井が中央に入ると髙尾がついてくるのでわざと倍井が中央を空けて松原や、時に上原に使わせたり、逆に松原がサイドに出てきて髙尾が我慢できなくなったり判断を迷う時は倍井が中央で一気にそのスピードを解放させてボールを呼び込みます。

- まずコンサはこの磐田の左サイドが明らかに髙尾1人では足りない中で、誰をどこまでサポートさせていいかが曖昧でした。冒頭書いたように荒野が頑張ってはいましたが、荒野の頑張りというか個人ベースのサポートだけでは足りませんでしたし、荒野が髙尾のサポートをするだけ中央が空いてしまいます。

- そして前線で、ファンデンベルフに一番近い位置にいるバカヨコと長谷川。この2人はオフザボール(守備)もそうですが、それ以上にコンサがボールを持った時のタスクの負担が大きく、特に攻撃→守備に切り替わった時に迅速に中央に戻って守備に切り替える、ということが難しい状況だったと思います。それについては次の項目で述べます。

- 最後にファンデンベルフについて「フリーだから前に出せる」以外にもう一つ書くと、長谷川が外(為田)から中央(ファンデンベルフ)に向かって2度追い気味に対応すると、ファンデンベルフの右足側から長谷川が向かってくることになりますが、この状況だとギリギリまで長谷川を引きつけつつ遠い方の左足(利き足)でコントロールし、最後に左足インサイドで中央〜左サイドに蹴ることができる。

- ここも左利きの選手のメリットが表れていたのもあるし、コンサはこうした利き足や選手特性も考えて前線守備を行うべきでした。

高木の憂鬱(コンサのボランチ前を向けなさすぎる問題):

- 端的にいうとコンサはGKやCB、SBから中央の荒野や西野にボールを届けることが絶望的にできておらず、受け手が主にバカヨコに限定され、バカヨコが長いパスを受けるためにオリジナルポジションから頻繁に動き直し、また受けた後に長谷川が裏抜けなどで次のパスコースを作るため彼もまたオリジナルポジションから逸脱する。先に述べた現象(守備に切り替わった時にバカヨコや長谷川が中央を閉じれない)の理由はそんな感じでした。

- 目についた具体的な事象を2つ挙げると、

- 6:10くらい:コンサボールになって、磐田がプレッシャーをかけてくる中で荒野は浦上にバックパスを指示。しかし浦上からGK高木に渡ったときに、荒野はポジショニングをとり直さないので高木はパスコースがない状態に。慌てて西野が遅れてポジショニングを調整するが、高木は中央に出せず右サイドへの浮き玉フィードを選択。一度磐田がボールを拾い、コンサは選手が広がった状態で磐田の逆襲に晒されかける。西野がなんとか(ここもスライディングで)リカバーして難を逃れる。

- 8分:青木が下がって受ける。高嶺に渡るが青木が前にいないので長谷川が左で抜け出してパスコースを作る。長谷川が粘ったところで再び青木が前に出てきて長谷川が預けるが、長い距離を走っていたこともありフィニッシュの精度は高くなく磐田ボールで終了。

- 1つ目はこの試合の極めて典型的で再現度が高い現象ですが、GK高木にボールが渡った時に誰をどうやってフリーにしてボールを渡して前に進むか。または誰もフリーになれないなら磐田がマンツーマンではめてくることを覚悟で”その次”(例えばセカンドボールの奪い合い)を想定してプレーして前進できるか。↓は荒野や西野が受け手になれない状態を図示していますが、コンサはチームとしてとにかくここが曖昧で、出し手の高木や浦上、宮、そして唯一の受け手のバカヨコにかなり負荷をかけていました。

- 一応、荒野的には「動かない」のが正解という場合もなくはないですが…少なくとも高木にはパスコースがない。またこれが仮に磐田ボールになっていたら、コンサの陣形が広がって守ることが難しい、わざわざ不利な局面で荒野が守備からアクションを開始することになるので、ここはどんだけキツくても中央の選手が動いてパスコースを作るのが正解ではないかと思います。

- 2つ目はある意味、1つ目に対するコンサのアンサーなのでしょうけど、「都度都度、皆でアイディアを発揮して臨機応変に解決する」。

- そう言うと聞こえは良いかもしれませんけど、受け手が不明瞭な時にそれが得意そうな青木が下がってくるとします。そこで青木はボールを受けることに成功しても、本来前にいて仕事をするはずの選手がいない状況で他の誰か(この場合は高嶺や長谷川か)が無理をすることになる。

- この時は長谷川と、青木が長い距離を走って確かに磐田のペナルティエリア付近に到達はしますが、あまりにもこうした「(プレーの初期段階から)都度都度臨機応変に初めて、最後は誰かに無理をさせる」だと秩序や約束事は徐々に希薄になっていきます。

- という感じで、コンサの問題として

- そもそも中央の選手の、縦パスを受けて前を向く能力がかなり疑わしい(適切なポジションを取らないので相手が困るボールの受け方をすることがかなり稀)

- そのこともあってポジションチェンジが多くなり各自が本来のタスクやポジショニングが逸脱し、ボールを受けるなどの能力を持つ特定の選手の負荷が大きくなる

- 試合の構造の根幹の部分では、この点が決定的にコンサと磐田の命運を分けたように思えます。ポジショニングに関しては荒野だけでなく西野も併せての問題でした(高木も浦上も前にパスできるのに下がってくる必要はない)。

- 12:30くらいに高木がボールを持ったときの各自のアクションはコンサの選手が同じ絵を描けていないことを表しています。

- おそらく西野のイメージは、磐田が1列目2枚なので西野が下がって3バックになるのが良いと考えたのでしょうけど、そうすると都度西野の移動を伴うので時間がかかる。

- この点で宮(家泉よりはマシだがプレス耐性がそこまでなく、すぐボールを前に蹴って早い展開にしがち)と、高木(自分でボールをコントロールできるので中盤の選手が下がってくることを必要としない、むしろ自分のパスを前で受けて欲しい)の選手特性や考え方とはハレーションがありそうだと推察します。

- あとは3バックだとボールを持った時に宮や浦上がゴール前から離れることになりがちなので、そこもどこまでリスクを取るかコンセンサスを必要としていたのでしょう。確実に言えるのは、これだけ絵がバラバラだと磐田の守備以前の話かなと思います。

- そうした中でも15分にバカヨコのプレスバックからボールを奪ってカウンター。荒野がスペースに走って、中央の長谷川にグラウンダーのクロス…というビッグチャンスがありましたが、戻った磐田の金子と為田が間一髪でクリア。

- また20分前後には高木が浮き玉のパスを2回(右の髙尾と中央の長谷川)に成功させており、それらはシュートまではいけませんがボックス付近までは到達する機会を作っていました。

- そうした展開をモノにできない中で、29分にはクルークスのクロスを松原がファーで合わせて磐田が2点目。

- ここはプレッシャーを受けていた高木の右足フィードを磐田が回収したところから始まり、確かに高木は慎重に浦上(後ろの選手の中では多分最も挙動が安定している)に渡しても良かったとは思いますが、それまで高木→バカヨコや長谷川のパス以外にコンサは前進手段がなかったことも考慮すると、この選択でGKを全面的に責めるならもうコンサはサッカーすんなぐらいの話になってくるのかなとも感じます(部活で絶対言われる「お前もう出てけ」を思い出しますね)。

- 磐田ボールになってからは倍井から、ボックス付近で中央を横切るパスで簡単にサイドを変えられるのですが…この辺はいつもの「狙いが外れるとプランBがなく人についていくだけ」の対応が顕著ですね。

- そして最後クロスの場面は浦上が背後の松原を髙尾に預けるイメージが合わなくて失点時に怒っていますが、ニアの宮のポジショニングは、宮もまたFW佐藤を背後に置いてしまって浦上が松原を受け渡して佐藤を見る状況を引き起こしている。

- 宮ももしかすると入ってくる上原を気にしていたのかもしれませんけど、西野は中央にいるけど全く磐田の選手を見ていないなどツッコミどころ満載で、浦上と宮が入ってコンサは変わった!と言っている方のメンタルが心配になるくらいのしょぼすぎる対応でした。

- この日大活躍の松原についてここでもう一つ。

- 上記のようにコンサが前進に成功することが何回かありましたが、近藤に渡ると、松原は近藤の中を切って縦を空ける対応でした。前半1度、近藤が縦でスピード勝負を仕掛けましたがクロスを松原がブロックしてGKに(最後近藤に当たる)。あとは近藤は勝負を避けていました。ここのマッチアップで近藤が脅威になれなかった(ウイングの仕事ができない)のもコンサには痛かったものでした。

ナイトメアのリフレクション:

- 飲水タイムで立て直さないと難しそうだな、と思っていたところでスコア0-2に。このタイミングでコンサは25分頃から足を引きずり始めた青木→スパチョークに交代。トップ下に入り長谷川が左に回ります。

- その間の時間を利用して選手間で話し合っていました。荒野が割と議長っぽい感じだったのでどうなるかな…?と思っていましたが…

- 直後31分に、高木がボックス内で右足でコントロールしてから近藤への右足フィードを選択。近藤が目測を誤り松原が難なくマイボールにして、上原が背後を取るクルークスへの浮き玉パス。クルークスが高嶺と競り合いながら流し込んであっという間に0-3となってしまいます。

- おそらく高木はスパチョーク(高木に渡る前に磐田の選手にプレスバックした)のバックパスだと思って手を使わなかったのでしょうし、皆で話し合って「よっしゃ切り替えるぞ!」とした直後で、そこまでの展開も相まって、クリアという消極的な選択を避けてパスしたのでしょう。

- 彼の選択が裏目に出たのはその通りなのですが、ここで「なんでクリアしないんだよ」としか見れない人はそれこそ選手をロボットのように扱うようなもので要注意ではないでしょうか。

絶妙トラップから振り向きざまのボレー🫶

— Jリーグ(日本プロサッカーリーグ) (@J_League) July 12, 2025

🎦 ゴール動画

🏆 明治安田J2リーグ 第23節

🆚 磐田vs札幌

🔢 3-0

⌚️ 31分

⚽️ ジョルディ クルークス(磐田)#Jリーグ pic.twitter.com/ls1lCSUyBp

- コンサは「話し合い」前後のやり方を見ても明確に何が変わったか?がわかりづらかったです(選手間の数十秒程度の話し合いで解決できる状況でもないでしょう)。

- とにかくまずボールを握りたいという考えはあったかもしれません。交代したスパチョークがトップの位置で頑張って走りますが、かえってそれは磐田とのミスマッチを際立たせました。40分頃には相変わらず近藤の微妙すぎる対応で松原が浮いて、中央に入った倍井がカットインから右足シュート(わずかに枠外)。

- コンサは37分には左からのスローインを、長谷川がキープしてから西野がボックス付近へ攻撃参加。左足マイナスのクロスをボックス内で近藤がシュートはブロックされます。

- ATには左の高嶺のサイドチェンジを受けた髙尾がすごいアーリークロスから、バカヨコがヘッドでなんとか1点を返して1-3。

- この試合、近藤が前(ウイングというよりシャドーのような)で張る傾向が強くなり、髙尾は前の選手への出し手という役割を早期に見つけますが、一方で浦上も中央への縦パスを受け手の問題で諦めたことで早めに髙尾に渡すようになり、髙尾が往年の内田篤人のような持ち方から前へのプログレッシブなパスを度々狙っていて、中央で展開できないコンサを牽引してはいたと思います。

- 後半頭からコンサは浦上・荒野→大﨑・マリオ セルジオ。磐田に対して5バックで対抗する意図が主だった交代かと思います。

- コンサの布陣は最初マリオがトップでバカヨコがシャドーかと思っていましたが、おそらくは2トップでスパチョークがトップ下。

- ただ重要なのは磐田は最初の段階でコンサが布陣を変えてきて、特にコンサがハイプレスでアグレッシブに来るけど、1列目の枚数がバカヨコとマリオの2枚でも、スパチョークを入れた3枚でも、いずれにせよ磐田側の枚数調整でコンサの頑張りを空転させることができると瞬時に同じ絵を描けていました。

- コンサが1列目2枚…バカヨコとマリオの2トップに近い形で対応することが多かったですが、磐田は松原をSBに置いた4バックに切り替えて横幅を使ってボールを動かすと、ゴール前でボールを待ってエネルギーを爆発させたいバカヨコとマリオは、2人でピッチ横幅を必死に走ってカバーしなくてはならなくなります。

- その上で磐田は川合と佐藤が大﨑と西野の脇のスペースで受ける動きをしつつ、クルークスと倍井はワイドの高い位置に張ってコンサの5バックを固定させる。構図的には、確かにコンサは前半クルークスと倍井が脅威だったのは事実ですが、この2人をコンサがストップするために5人を最終ラインに割いている。磐田は2人でコンサの5バックを固定させて、残った枚数は他のところに投じてピッチを支配している構図でした。

- ボールを持っている時は、コンサは磐田の1-4-4-2での対応に対して、3バック左右となる高嶺と髙尾のところから突破口を開きたいですが、まず高嶺を適切な位置に立たせるために(多分3バックをあまり練習していないからか)時間と手数を要していた印象でした。

- その上で最後はマリオとバカヨコに何らかラストパスを出したいところですが、コンサの場合はその3バックの選手からどう誰を経由してボールを運ぶかが、これも練習していないからか不明瞭で、結局は前半と同様に、磐田の中央を突破できずサイドから放り込むしかなかったかなと思います。

- これでは埒が開かないということで、55分頃からコンサはWBを前に出してマンツーマンではめていく形に変更。クルークスや倍井にスペースを与えることになりますが、その前に潰す方針に変えて一か八かの勝負に出ます。

- しかし57分に大﨑が自らのパスがずれたところをリカバリーしようとして、長谷川へのパスをインターセプトした為田に悪質なアフタータックルでレッドカード。

- このプレーについてリアルタイムで(空港のしょぼいWi-Fi回線とスマホで)見ていた時は「ひどすぎる」と感想を述べましたが、一応見直して遡ると、コンサが↑のウイングバックを前に出して勝負に出ると、磐田もコンサの3バックがボールを持っている時にマンツーマン気味に出てきて、少なくとも宮や髙尾、GK高木といった、「高嶺のようにドリブルで剥がすほどのスキルはない選手」は結構困った状況になりました。

- またその磐田のプレッシングを嫌ったコンサのDFやGKがボールを持った時に下がると、前がかりになっていたコンサの前線(WB含む)と間延びした状態になる。そこを繋ぐのが西野と大﨑に期待したい仕事でしたが、磐田が大﨑にもマンツーマン気味に捕まえに来ると(剥がせない)大﨑もちょっと余裕がない状態でプレーするようになっていた印象は受けました。

- そんな感じでコンサのまさにナイトメアな退場劇とは別に、磐田がコンサの出方を見て後半の10分間非常にうまく立ち回ったと言えると思います。

- 大﨑の退場直後に磐田は川合→渡邉。コンサはスパチョークを1列下げ、長谷川→原。1-3-4-2みたいな感じで、現代サッカーの感覚で言うと中盤から後ろが2人少ないくらいの布陣になりますが、受け手のバカヨコを簡単に下げられないのでこの判断はおかしくはないと思います。

- しかし68分にまたも高木のフィードを磐田がインターセプトし、そのまま上原が運んでから渡邉にスルーパス。またもコンサが整っていないシチュエーションで渡邉が難なく決めて1-4。

- あとは試合展開を変えることは難しいのでこの辺で勘弁させてください。

雑感

- 見直しても変わりませんが完全に戦術で負け。ここまで、アプローチは頑張っているけど戦術的にはあまりいいものを見せられていない(と思っている)岩政監督への印象が更に悪化してしまいました。

- 一応、ボール保持に関しては監督が誰でも、選手を入れ替えないと改善が難しいと思っています。一方でボール非保持に関しては、近藤が離脱時に白井、長谷川、木戸といった選手を起用し、彼らが期待に応えるハードワークとディシプリンを見せたことで一定の解決策を示したはずです。”序列通り”近藤や青木がスタメンに戻りましたが、それによって以前の「J2を舐めてるひどすぎる基準」に逆戻りしてしまいました。

- 本文中に書いたように、髙尾が倍井を見る傾向が強いのは倍井が怖いことと、加えて磐田が1-4-4-2気味の形でプレーすることが多くなると思っていたのかもしれません。実際熊本相手にはそんな感じだったように思えますが、そこは磐田が1枚上で、コンサの出方を見て自在に枚数を変えて空転しやすい形を作ってくると、基本的に人を見ることが大半のコンサの守備は完全に無力化されていました。

- 特に磐田の1-3-2-5のグラッサと松原、つまり近藤のところからコンサの不和は主に始まっていて、近藤がこれに対して何をするのかチームとして明確になっておらず不明瞭、もしくはタスクは決まっているけど選手がタスク遂行できないのか。どちらかわかりませんが、白井があれだけの頑張りでチームの空気を変えただけに非常に残念な形で中断期間に入ることとなりました。

- この週、私はアフリカでゾウさんやキリンさんやシマウマさんやライオンさんを見て、ゾウさん、ライオンさん、チーターさんとは触れ合って写真を撮るということも体験してきました。

- 噛み殺されて私の人生は最後に大﨑のレッドカードを見たところで終わるのかなとか考えていましたが、アフリカのそのアクティビティではライオンやチーターはそうした惨事が起こらないように非常によく訓練され管理されオペレーションも確立されており、当たり前なのでしょうけど関心しました。

- サッカーチームもロボットじゃなくて人間がプレーするから、あまりコントロールしすぎるのは不可能みたいな主張をたまに見かけます。

- 原則論としてそのスタンスを持ち出されるとあまり反論がしにくいのですが、正直なところライオンをコントロールするよりも守備があまりうまくないサイドハーフをコントロールする方がよほど簡単でしょうし、そこを「選手の気持ちを尊重する」みたいなことを言って、チームとして機能性が著しく悪い状態を放置し、試合に臨みコントロール不能になるなら、もうそれはシンプルにマネジメントできてないということになるのかなと思います。

- 繰り返しますがアプローチは頑張っていると思うので、もうちょい試合で勝てそうな方向に持っていってくれることを願っています。途中変な話になりましたが、それでは皆さん、また逢う日までごきげんよう。

0 件のコメント:

コメントを投稿